Kiev, la belle blessée en son cœur

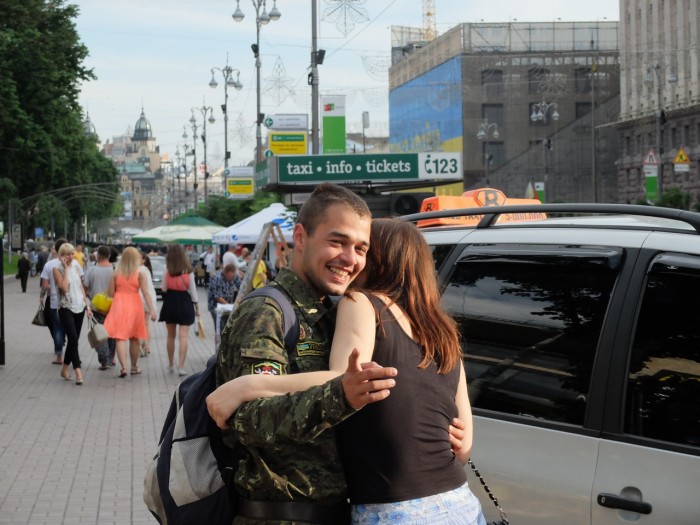

« La » Maïdan – « la place » en ukrainien – est le cœur de Kiev. Et son nom complet – Maïdan Nezalejnosti, place de l’Indépendance – laisse deviner qu’elle est aussi le symbole de la liberté retrouvée de l’Ukraine. Un monument immortalise cet événement et offre à l’avenue Krechtchatyk une perspective qui lui ont donné le surnom de « Champs Elysée » et en font une promenade prisée des Kieviens, qui adorent flâner dans ce quartier, faire les magasins ou, aux beaux jours, prendre le soleil à la terrasse d’un café… C’est le spectacle qu’offre la Maïdan en temps normal. Quand elle n’est pas occupée à la faire la révolution. Comme c’est le cas actuellement. Bien sûr, la révolution de l’hiver dernier est finie. Elle a eu raison du président qui pillait le pays et les élections libres qu’elle exigeait ont eu lieu et ont doté le pays d’un nouveau président qui peut porter la voix de l’Ukraine dans un concert international particulièrement cacophonique. Pourtant, la Maïdan offre toujours le visage d’un champ de bataille. Un champ de bataille qui présente encore les stigmates des combats d’une violence inouïe qui nous ont laissés pantois et incrédules devant nos postes de télévision. On y chemine dans des rues barrées par des murailles de déchets, de pneus, de débris attachés à la rue ; on slalome au milieu des casemates, des camps retranchés ; on s’y fait prendre en photo devant des camions de police, des véhicules blindés présentés comme des trophées, des témoins de la défaite des forces de l’ordre compromises avec l’ancien pouvoir ; on s’arrête, épouvanté, au pied de l’immeuble des syndicats, incendié alors que des centaines d’émeutiers s’y reposaient ; on se recueille devant les modestes et naïfs autels improvisés à la mémoire des victimes de cette révolution sanglante qui n’a pas encore compté ses morts. Mais ce champ de bataille a pris aussi, au fil des mois, le village moins glorieux d’une fin de kermesse et d’une cour des miracles qui a échappé à tout contrôle. Dans des campements indéfinis ou des stands sans objet, des anciens émeutiers semblent traîner une nostalgie inguérissable, des cosaques désœuvrés plastronnent en attendant de pouvoir en découdre à nouveau. Sur cette place prise en otage, on croise des hommes en armes, dans des uniformes approximatifs, qui errent sans but, ou à la recherche d’une bière, d’un verre de vodka ou d’une partie de cartes… Près de l’entrée d’un grand magasin de luxe - qui n’a jamais cessé son activité tout au long des événements – des fidèles orthodoxes ont aménagé une chapelle sous une tente. Un pope y célèbre son office dans l’indifférence générale. Un sentiment d’indifférence générale. C’est peut-être ce qui caractérise le mieux l’ambiance de la Maïden. Kieviens en promenade, touristes en visite, révolutionnaires nostalgiques, traîneurs de sabre désœuvrés, clochards opportunistes se croisent sans se parler. Comme si les uns n’avaient rien à apprendre et les autres rien à expliquer. La place de l’Indépendance est le théâtre pitoyable d’une révolution qui n’a pas su tirer le rideau final. Et qui sombre dans une farce pitoyable, au cœur d’une capitale partagée entre l’indifférence et la consternation. Pendant ce temps, à l’est du pays, c’est la guerre. La vraie.